- Was ist ein Elektrolyseur-Prüfstand und wie unterscheidet er sich von einem Full-Stack-Testaufbau oder einem serienreifen System?

- Warum sind sowohl positiveWarum ist es wichtig, die Alterung von Elektrolysezellen zu untersuchen, und welche Auswirkungen hat sie auf die Leistung, Effizienz und Haltbarkeit? als auch negative Spannungsmessungen in Wasserstoff-Stacks wichtig, insbesondere während der Abschaltung oder dem Start?

- Wie tritt Alterung in Elektrolysezellen auf und was sind die häufigsten Ursachen (z. B. Katalysatorabbau, Membranverdünnung, Delaminierung)?

- Was bedeutet „In-situ-Diagnostik” im Zusammenhang mit der Prüfung von Elektrolyseuren und warum ist sie für das Verständnis von Alterungsprozessen so wichtig?

- Wie wird die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) in den Testaufbau integriert und welche zusätzlichen Erkenntnisse liefert sie?

Was ist ein Elektrolyseur-Prüfstand und wie unterscheidet er sich von einem Full-Stack-Testaufbau oder einem serienreifen System?

Elektrolyseur-Prüfstände sind spezielle Versuchsanlagen, mit denen die Erzeugung von Wasserstoff (H₂) und Sauerstoff (O₂) unter Verwendung von elektrischem Strom untersucht wird. Diese Elektrolyseur-Prüfstände können von einzelnen Zellen bis hin zu Stacks in Originalgröße reichen. Das primäre Ziel besteht darin, die Leistung der Elektrolyseur-Zelle/des Elektrolyseur-Stacks unter Bedingungen zu bewerten und zu optimieren, die den realen Betriebsbedingungen möglichst nahe kommen. Um dies zu erreichen, ermöglicht der Prüfstand die kontrollierte Variation wichtiger Parameter wie Druck, Temperatur, Konzentrationen und Reaktanten, während andere Bedingungen konstant gehalten werden. Auf diese Weise lassen sich Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge systematisch untersuchen und gezieltes Know-how generieren. Insbesondere können Forscher verschiedene Materialien, Bauteilkonstruktionen und Betriebsstrategien testen.

Je nach Schwerpunkt können Prüfstände entweder zu Forschungs- und Entwicklungszwecken (F&E) dienen, wobei nur geringe Mengen an Wasserstoff erzeugt werden, oder sie werden für die industrielle Validierung maßgeschneidert, wo größere Mengen an Wasserstoff und Sauerstoff unter produktionsnahen Bedingungen erzeugt werden.

Im Gegensatz zu Vollstapel- oder produktionsreifen Systemen, bei denen Effizienz und Leistung im Vordergrund stehen, legen Prüfstände Wert auf Flexibilität, Modularität und Diagnosemöglichkeiten. Dies macht sie für die frühe Innovationsphase und die Validierung auf Komponentenebene unverzichtbar.

Warum ist es wichtig, die Alterung von Elektrolysezellen zu untersuchen, und welche Auswirkungen hat sie auf die Leistung, Effizienz und Haltbarkeit?

Die Zellalterung hat einen direkten Einfluss auf die Leistung von Elektrolyseuren. Sie bezeichnet die allmähliche Verschlechterung der Materialien innerhalb der Zelle im Laufe der Zeit aufgrund chemischer und physikalischer Belastungen. Dieser Abbau äußert sich in einem erhöhten Ohmschen Widerstand, höheren Konzentrationsverlusten und größeren Aktivierungsverlusten. Infolgedessen produziert die Zelle weniger Wasserstoff (H₂) und verbraucht mehr Energie.

Durch Alterungsanalysen können Forscher untersuchen, wie sich bestimmte Materialien unter Betriebsbedingungen verhalten, und Schwachstellen identifizieren. Diese Erkenntnisse ermöglichen gezielte Verbesserungen bei zukünftigen Zellkonstruktionen und letztlich eine Verlängerung der Betriebslebensdauer. Zu den häufigsten Alterungseffekten gehören:

- Katalysatorabbau

- Membranverdünnung

- Erhöhter Ohmscher Widerstand

- Gasübertragung

- Elektrodenkorrosion

- Mechanisches Versagen

Das Verständnis der Ursachen dieser Phänomene ist für die Verbesserung der Systemhaltbarkeit und -effizienz von entscheidender Bedeutung, da beide Faktoren entscheidend sind, um grünen Wasserstoff wirtschaftlich rentabel und gegenüber herkömmlichen fossilen Brennstoffen wettbewerbsfähig zu machen.

Die frühzeitige Erkennung von Alterungsmechanismen verbessert nicht nur die langfristige Systemleistung, sondern ermöglicht auch vorausschauende Wartungsstrategien, wodurch ungeplante Ausfallzeiten in kommerziellen Anwendungen reduziert werden.

Wie tritt Alterung in Elektrolysezellen auf und was sind die häufigsten Ursachen (z. B. Katalysatorabbau, Membranverdünnung, Delaminierung)?

Membranverdünnung ist eine der häufigsten Fehlerquellen in Elektrolysesystemen. Membranverdünnung und strukturelle Schwächung können durch Wärmeentwicklung aufgrund hoher Stromdichten oder unzureichender Kühlung sowie durch mechanische Belastungen wie Druckänderungen und wiederholte Quell- und Schrumpfzyklen verursacht werden. Mit der Zeit können diese Belastungen die Membranintegrität beeinträchtigen. Im schlimmsten Fall kann ein Loch in der Membran entstehen, was zu einer Wasserstoff-Sauerstoff-Reaktion (Oxyhydrogen) oder einer Vermischung der Elektrolyte führen kann. Solche Ereignisse können zu irreversiblen Schäden am System führen.

Die Degradation des Katalysators in Elektrolyseuren führt mit der Zeit zu einem Effizienzverlust. Besonders betroffen ist die Anode, da dort die Sauerstoffentwicklungsreaktion (OER) stattfindet, die insbesondere unter hohen Spannungen und in sauren Umgebungen häufig zu einer Korrosion des Katalysators führt. Mechanische Beanspruchungen wie die Bildung von Gasblasen können ebenfalls Partikel ablösen und die Leistung weiter verringern.

Ein weiterer Alterungsfaktor ist die Ablösung der Elektroden von der Membran, häufig aufgrund unterschiedlicher Wärmeausdehnung oder langfristiger Einwirkung aggressiver chemischer Bedingungen. Dies kann zu erhöhtem Kontaktwiderstand und lokalen Hotspots führen.

Was bedeutet „In-situ-Diagnostik” im Zusammenhang mit der Prüfung von Elektrolyseuren und warum ist sie für das Verständnis von Alterungsprozessen so wichtig?

In-situ-Messung bezeichnet die Beobachtung und Analyse von Parametern innerhalb der Zelle während des Echtzeitbetriebs.

Mit speziellen Diagnosewerkzeugen lassen sich Erkenntnisse direkt in der Zelle gewinnen, wodurch die Überwachung wichtiger Parameter wie beispielsweise der folgenden ermöglicht wird:

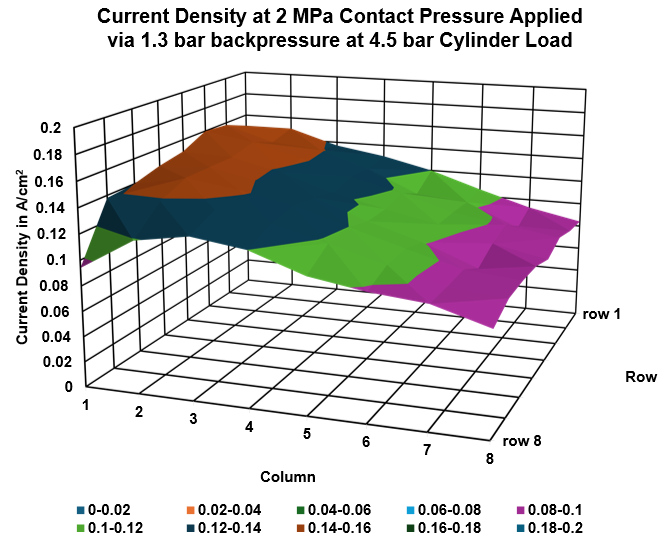

- Stromdichteverteilung

- Temperaturgradienten

- Homogenität

Auf diese Weise können Forscher und Ingenieure Alterungseffekte der Zellen unter realistischen Betriebsbedingungen erkennen und verfolgen und so wertvolle Daten zum Verständnis von Degradationsmechanismen und zur Verbesserung der Langzeitleistung und Haltbarkeit gewinnen. Im Gegensatz zur Post-Mortem-Analyse erfasst die In-situ-Diagnose vorübergehende Verhaltensweisen und dynamische Reaktionen, was sie besonders nützlich für intermittierende Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien macht, bei denen Elektrolyseure häufigen Lastwechseln ausgesetzt sind.

Wie wird die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) in den Testaufbau integriert und welche zusätzlichen Erkenntnisse liefert sie?

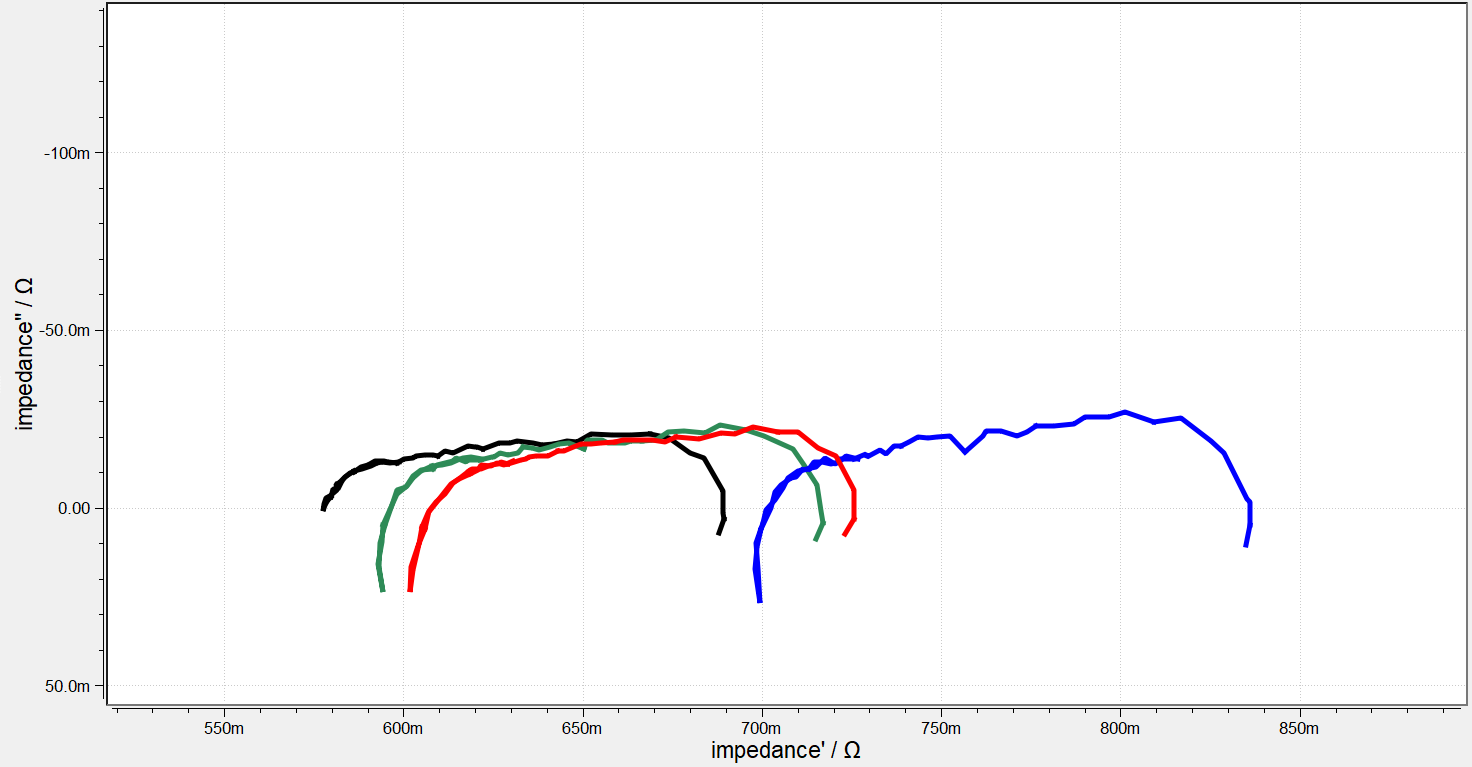

Die elektrochemische Impedanzspektroskopie (EIS) ist ein leistungsstarkes Diagnosewerkzeug, mit dem die Gesamtimpedanz einer Zelle in ihre Grundkomponenten zerlegt werden kann. Dazu gehören:

- Diffusionsphänomene (Massentransport)

- Ladungstransferkinetik an den Elektroden

- Ohmscher Widerstand der Membran und der Kontaktgrenzflächen

Durch die Entkopplung dieser Effekte liefert die EIS detaillierte Einblicke in die limitierenden Prozesse und Degradationsmechanismen innerhalb der Zelle.

Diese Analysefähigkeit ermöglicht es, jeden Mechanismus unabhängig zu untersuchen, wodurch Materialwissenschaftler ein tieferes Verständnis dafür erhalten, wie sich Komponenten unter realen Betriebsbedingungen verhalten. Ein besonders wertvoller Fortschritt ist die segmentierte EIS, die eine lokalisierte Analyse ermöglicht. Mit dieser Methode lassen sich räumliche Phänomene wie Membranentwässerung (Aushungerung) oder Überflutung in Strömungsfeldbereichen erkennen und präzise kartieren.

Diese Erkenntnisse sind für Elektrolysehersteller und Anlagenbetreiber von großem Nutzen. Mit einem klareren Bild des internen Zellverhaltens lassen sich Systeme für eine höhere Effizienz optimieren, insbesondere unter dynamischen Betriebsbedingungen, wie sie in Anwendungen für erneuerbare Energien erforderlich sind. In solchen Kontexten schwankt die Leistungsaufnahme aufgrund der variablen Natur von Quellen wie Wind und Sonne von Natur aus. Infolgedessen müssen Elektrolyseure häufig hochfahren, abschalten oder unter Teillast fernab von stationären Bedingungen betrieben werden, sodass robuste Diagnosen wie EIS für die Gewährleistung der langfristigen Leistung und Haltbarkeit unerlässlich sind.

EIS kann auch bei der Validierung von Simulationsmodellen helfen, indem es empirische Daten zu Innenwiderständen und Reaktionsverhalten liefert und so die Lücke zwischen theoretischem Entwurf und praktischer Umsetzung schließt.

Inhalt bereitgestellt von DILICO engineering GmbH

DILICO engineering entwickelt und produziert Messtechnik zur Überwachung und Analyse von Elektrolysezellen, Brennstoffzellen, Redox-Flow-Batterien und Batterien. Dazu gehören Zellspannungsüberwachung und Kontaktlösungen für die Zellspannungserfassung, In-situ-Strom- und Temperaturverteilungsmessungen sowie EIS-Messungen zur Alterungsanalyse und Bewertung des Betriebsmanagements. Elektrolyse-Prüfstände zur reproduzierbaren Messung und Analyse von Elektrolyse-Einzelzellen sind ein weiteres Kompetenzfeld von DILICO.